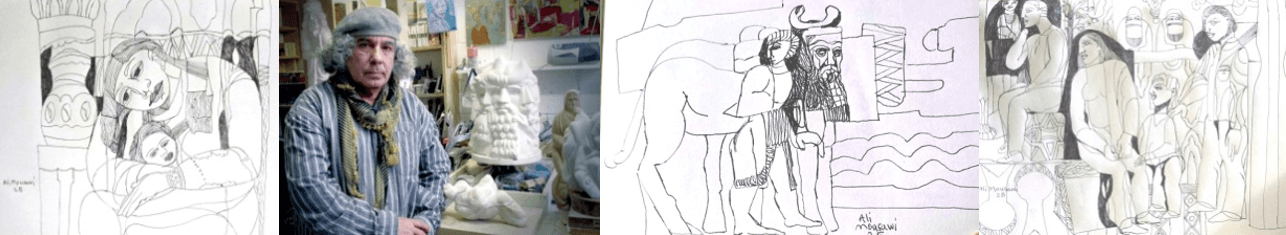

دراسة لسكيچات الفنان علي الموسوي بين الجسد والذاكرة

فاضل الملح

حين نقرأ سيرة الفنان علي خضر الموسوي، لا نقرأ تسلسل سنوات وأماكن بقدر ما نقرأ مسارًا فنيًا تشكّل على مهل عبر تحوّلات الجغرافيا وتبدّل الأزمنة من زاخو إلى بغداد ومن السويد إلى لندن، دون أن ينقطع الخيط الداخلي الذي ربط الجسد بالذاكرة والفن بالتاريخ. منذ بداياته في معاهد الفنون والصناعات الشعبية مطلع السبعينيات، مرورًا بتكوينه الأكاديمي في معهد الفنون الجميلة في بغداد وتجارب النحت المبكرة في الفضاء العام والمؤسسات الثقافية، وصولًا إلى عقود من التعليم الفني والممارسة الحرة في المنفى الأوروبي، قضى الموسوي نصف قرن من العطاء والعمل الفني المكثف، ظل فيه وفيًّا لفكرة واحدة جوهرية هي أن الفن ليس مهنة ولا تقنية بل رسالة طويلة النفس تُبنى طبقة فوق طبقة كما تُبنى الحضارات.

ليس من السهل أن نقف أمام تجربة فنية ونشعر بأننا لا نواجه أعمالًا بل زمنًا كاملًا أعيدت كتابته بلغة الخط والظل. تجربة الموسوي تفرض هذا الإحساس فرضًا وتدفع المتلقي إلى إدراك أن ما يُعرض أمامه ليس سلسلة تخطيطات بل ملحمة بصرية ممتدة تشتبك فيها الذاكرة بالتاريخ والجسد بالرمز والنفس البشرية بسؤال الوجود. فالموسوي لا يرسم ليزيّن الجدران ولا ليُدهش العين، بل ليوقظ الذاكرة ويستحضر ما تراكم في باطن الحضارة من صمت وألم وقوة، محوّلًا الخط إلى أداة تنقيب والورق إلى أرض أثرية والجسد الإنساني إلى وعاء تاريخي يتسع لقرون من المعنى، والإنسان عنده ليس فردًا معزولًا بل كائن يحمل آثار المدن في ملامحه وبقايا المعابد في انحناءاته وصدى الحضارات في صمته.

ما يلفت في هذه التجربة ليس الموضوع وحده بل المنهج الفني العميق، فالموسوي لا ينتمي إلى مدرسة واحدة ولا يكرر خطابًا بصريًا جاهزًا، بل يتحرك بحرية واعية بين التعبيرية والبناء الجداري والاستحضار الرمزي للأثر، كأنه يعيد صياغة علاقة الفن المعاصر بتاريخ الإنسان. بعض أعماله تقف كثقل أثري، تواجهك بوقفة التمثال الرافديني بجموده الظاهري وطاقته الداخلية المتراكمة، وأعمال أخرى تنفتح بانوراميًا لتصبح جداريات كبرى تتنفس مع الفضاء العام وتخاطب الجماعة، فيما تنسحب سكيچاته الأخرى إلى عمق نفسي خالص، أقرب إلى اعترافات بصرية تبحث عن الصدق لا الاكتمال.

في هذه البانوراما الفنية تتجاور الرموز الرافدينية مع الجسد المعاصر دون افتعال، فالتمثال الآثاري يظهر كجسد حي، والأسد الرافديني كذاكرة سلطة وعبء حضاري، والعباية والفلكلور كغلاف نفسي يحفظ الانتماء في مواجهة العراء الوجودي للمنفى. وهكذا تتوحّد المادة التاريخية مع التجربة الشخصية في نسيج واحد يجعل من العمل الفني مساحة التقاء نادرة بين ما هو جمعي وما هو فردي، وجمالية علي الموسوي لا تقوم على الإبهار بل على التراكم، لا تصرخ بل تهمس طويلًا، ولا تغري المتلقي بالمعنى السريع، بل تدعوه إلى رحلة بطيئة في طبقات العمل. خطّه ليس زخرفيًا، بل حامل للطاقة يشتد حين يشتد المعنى ويتكسر حين يعجز الجسد عن الاحتمال، كأن كل ضربة قلم هي أثر نبض داخلي، وكل فراغ هو مساحة صمت مقصودة. إنها جمالية القلق الخلّاق التي تبحث عن الحقيقة لا الطمأنينة.

وحين تُقارن هذه التجربة بتجارب عالمية وعربية كبرى يتضح موقعها بجلاء، فبين عزلة جياكوميتي وتشويه بيكون وقلق مروان قصاب باشي، يقف علي الموسوي حاملًا ما لا تحمله تلك التجارب: عبء حضارة كاملة وذاكرة أرض كانت مركز العالم يومًا ثم وجدت نفسها على هامش الحاضر. ومع ذلك، لا يسقط في فخ النوستالجيا، ولا يحوّل التاريخ إلى بكاء، بل يجعله مادة حية قابلة لإعادة القراءة، وإعادة الألم، وإعادة الأمل أيضًا. وما يقدمه الموسوي ليس مشروع معرض عابر بل سفر بصري طويل سجل إنساني مفتوح يوازي في طموحه الملاحم الكبرى التي عرفتها البشرية، لا من حيث الضخامة الشكلية بل من حيث العمق الوجودي. إنها ملحمة الإنسان حين يواجه تاريخه لا ليهرب منه، بل ليحمله معه إلى العالم ويقدّمه بلغة الفن، اللغة الوحيدة القادرة على تجاوز الحدود واللغات والخرائط.

في زمن يسعى فيه الفن غالبًا إلى السرعة والسطحية، تأتي تجربة علي الموسوي لتذكّرنا بأن الفن الحقيقي لا يُستهلك بل يُقرأ، لا يُشاهد بل يُعاش، وأن بعض الأعمال لا تُقاس بحجمها بل بثقلها، ولا بعمرها الزمني بل بقدرتها على البقاء. وهكذا يكتب هذا الفنان العراقي العالمي ملحمته الخاصة، لا بالحبر بل بالخط، ولا على الورق وحده بل على ذاكرة الإنسانية نفسها، مستخدمًا في ذلك الرسم بالقلم الذي يجمع بين الدراسة الدقيقة والتعبير الفني، فهو يمزج بين التخطيط الدقيق الذي يسبق النحت والرسم والتصميم، وبين الرسم التعليمي والتوضيحي الذي يربط بين الفن والتعليم والتاريخ، وبين الرسم الفني المستقل الذي يتحوّل إلى لوحات قائمة بذاتها تحمل جمالية الخط وتفاصيل الشكل والملمس لتظهر الخطوط كثيفة ومعبرة عن المادة والروح في آن واحد.

وفي النهاية، حين نتأمل تجربة علي الموسوي ندرك أن الفن عنده ليس مجرد صورة أو شكل بل رحلة مستمرة عبر الزمن والذاكرة والوجود. إنه الفنان الذي يجعل من كل خط على الورق نبضًا للتاريخ، وهمسًا للروح، وجسرًا بين الإنسان وحضارته. أعماله تعلمنا أن الجمال لا يُقاس بالسطحية أو اللحظة العابرة، بل بالقدرة على حمل المعنى، واستدعاء الصمت، وفتح الأفق على تجربة إنسانية أعمق، حيث يصبح الفن سفرًا أبديًا للروح يقرأه القلب قبل العين، ويخلد في ذاكرة الإنسانية قبل المتلقي.

ناقد فني / لندن