( قراءة في تجربة المخرج والممثل سامي الحصناوي )

المونودراما : طفولة الشكل المسرحي .

إذا ما تعاملنا مع الشكل المسرحي على وفق النظرية البايلوجية بوصفه كائناً حيَّاً فهذا يعني أن المسرح الآن يعيش مرحلة النضج والتكامل بعد كل هذه العقود الطويلة من عمره ، فضلاً عن أشكاله العديدة التي منحته قدرة النمو المستمر والديمومة . وهذا النضج والتكامل يعني أنه سبق له وأن مرَّ بمراحل عمرية متعاقبة هي التي أوصلته إلى ما هو عليه الآن . وما يهمنا الآن هو النظر في ثنائية ( المركز والهامش ) وتحولاتها مع صيرورة الشكل المسرحي لأن هذه الثنائية تكشف الحركة التطورية للمسرح بوصفها سر بقائه .

لقد بدأ المسرح من الهامش عندما كان الشكل المسرحي يعيش طفولته الأولى إذ لم تكن المسرحيات الأولى تقوم إلا على عنصرين هما ( الغناء والرقص ) حيث كانت تتولى الجوقة مهمتهما في الاحتفالات الدينية . وبالعودة إلى الأدبيات المسرحية سنجد أن التحول الأول بدأ مع جهود الممثلين أريون الكورنثي وثيسبس الذي أضاف عنصر ( الحوار = الديالوج ) عبر إضافته للممثل الأول لتلك المسرحيات ، وهذه الإضافة عززت من وجود ( القصة ) في الاحتفال المسرحي ما يستدعي وجود عدد من الشخصيات بداخلها يجري على لسانها الحوار ، الأمر الذي فرض على ثيسبيس التفكير بطريقة تقنية لإظهار تلك الشخصيات المتعددة أمام الجمهور بعيداً عن السرد الحواري ولذلك ابتكر الأقنعة بوصفها تعبيراً عن تعدد الشخصيات في المسرحية ، لكن ذلك الابتكار اصطدم بفردانية الوجود المادي للممثل الذي أضافه للجوقة ، لذلك لجأ إلى الإفادة من تلك الفردانية المادية للممثل عبر تنويع الأداء للشخصيات المتعددة في المسرحية عن طريق توظيف الأقنعة وتغيير طبقة الصوت ، فضلاً عن التغيير في الوقفات المسرحية ( البوزشن ) لجسد الممثل وهو يقف على خشبة المسرح الأولى ( العربة ) التي كان يجوب بها ثيسبيس القرى والمدن الإغريقية . إن ما فعله ثيسبيس هو فعل إنبات للشكل المسرحي الأول إذا ما اتفقنا أن ( أغاني الديثرامبوس ) القائمة على عنصري الغناء والرقص اللذين تقوم بهما الجوقة كانت فضاء تمهيدياً لإنبات الشكل المسرحي الأول ، وهو على وفق ما وصل لنا ذو طبيعة مونودرامية لأنه يقوم على مركزية الممثل في وجوده الفردي ، وتعدد الشخصيات التي تُمثَّل من قبل ذلك الممثل ، فضلاً عن التنوع في الأداءات الصوتية والجسدية والشكلية عبر التغير المستمر في شكل القناع مع كل عملية انتقال وتحول من شخصية إلى أخرى .

أصبحت المونودراما بوصفها الصورة الأولى للشكل المسرحي في مرحلة طفولته مركزاً ، لأنها شكَّلت مهيمنة إجناسية عندما أقصت مركزية أغاني الديثرامبوس لتصبح الأخيرة – تدريجياً – هامشاً . لكن مركزية المونودراما لم تدُم طويلاً فبمجرد ما أضاف أسخيلوس الممثل الثاني ومن بعده سوفوكليس الممثل الثالث حتى حصل تحول آخر في ثنائية المركز والهامش لتصبح ( الدراما ) المتعددة الشخصيات والممثلين مركزاً ، ولتتوارى المونودراما في الهامش بفردانية شخصياتها وممثلها الأوحد ، وقد طال هذا المكوث للمونودراما بوصفها صوتاً فردياً طويلاً لكنها كانت تظهر في المسرحيات الدرامية بين الفينة والأخرى كما هو الحال في المونولوجات الفردية في مسرحيات عصر النهضة خاصة لدى وليم شكسبير ، ومن ثم بدأت تبرز بشكل أوضح في مسرحيات العبث واللامعقول التي اعتمدت على ( المونولوج ) أو ( الحوار الفردي ) عبر انعدام التواصل على الرغم من تعدد الشخصيات فيها . ولكن ذلك الظهور للمونودراما في المسرحيات الدرامية جعلها أكثر هامشية وسط مركزية الدراما نفسها لأنها كانت تُستخدم بوصفها وسيلة تقنية للبوح الفردي للشخصيات الدرامية والدفع بالفعل المسرحي إلى الأمام . ومن جانب آخر يمكن القول إن الشكل المسرحي كان يشهد صراعاً داخلياً بين مركزية الدراما وهامشية المونودراما لم تتضح نتائجه إلا مع المسرح الحديث بوصفه تجسداً وتمثيلاً لذلك الصراع الذي كشف عن ولادة الشكل المونودرامي من جديد وانفصاله عن مركزية الدراما .

مركزية الدراما وهامشية المونودراما .

كان انفصال المونودراما عن الدراما تحولاً جديداً في ثنائية المركز والهامش للشكل المسرحي لأن هذا الانفصال لم يأتِ تلقائياً ، إنما كان وليداً للحركة التطورية للشكل المسرحي وتناسله لأشكال مسرحية عديدة ، فالاشتراطات التقنية والإنتاجية كانت تفرض أحياناً هيمنة لمركزية الدراما حينما تتوفر سبلها لذلك نجد سعة في الإنتاج المسرحي لصالح الأشكال المسرحية المتعددة خاصة إذا كان وراء ذلك الإنتاج مؤسسات رسمية قادرة على تغطية نفقات الأعمال الدرامية بشرياً ومادياً ، وقلَّما لجأت تلك المؤسسات إلى إنتاج الأعمال المونودرامية إلا ما ندر . لذلك نجد أن معظم الإنتاج المونودرامي يتركز في مسرح الهامش ليكرِّس هامشية المونودراما بوصفها شكلاً قائماً على محدودية الإنتاج المادي والبشري . ولو أخذنا المسرح العراقي بوصفه أحد فضاءات الصراع بين مركزية الدراما وهامشية المونودراما لوجدنا أن الإنتاجات المونودرامية بدأت بالشيوع والظهور بقوة خلال عقد التسعينيات بفعل عوامل الحروب والحصار الاقتصادي ، فضلاً عن التخلي التدريجي للمؤسسات المسرحية عن دعم الإنتاج المسرحي ، لذلك وجدنا أن إنتاج المسرحيات المونودرامية تركز في الهوامش الجغرافية أولاً ( المحافظات ) ، والهوامش الإبداعية في العاصمة ثانياً تلك التي حاولت الانفلات من سلطة خطاب المؤسسة المسرحية المرتبط بخطاب السلطة السياسية وأيديولوجتها ، فتركزت معظم الإنتاجات المونودرامية في ( منتدى المسرح ) بوصفه فضاء يمتلك هامشاً من حرية التعبير النسبية قبل التغيير السياسي في العراق عام 2003 بفعل الاحتلال الأمريكي . لكن ما يُلاحظ على الإنتاج المونودرامي بصفة عامة أنه كان محكوماً برغبات فردية لمخرج معين أو ممثل محدد أو بظروف إنتاجية شبه معدومة ، ولم يتحول الإنتاج المونودرامي إلى ( مشروع إبداعي ) كما هو الحال مع المخرج والممثل المغربي ( عبد الحق الزروالي ) في مشروعه ( المسرح الفردي ) ، أو المؤلف والمخرج والممثل اللبناني ( رفيق علي أحمد ) في مشروعه المونودرامي ، أو الممثل الفلسطيني ( زيناتي قدسية ) في مشروعه أيضاً، وهذا إن دلَّ على شيء إنما يدل على مركزية الدراما وهامشية المونودراما في الفكر المسرحي العراقي .

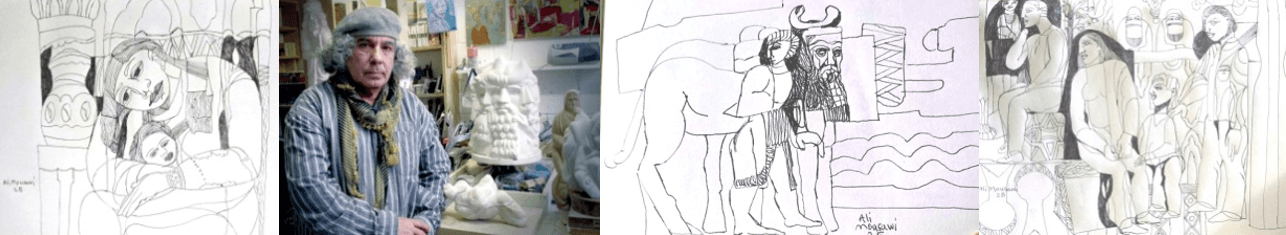

لكن هذه القاعدة في الحياة المسرحية العراقية فيها بعض الاستثناءات التي لابد للخطاب النقدي من تأشيرها ووضعها في سياقها الإبداعي الذي يؤشر ( مشروعاً عراقياً ) في المونودراما على الرغم من أنه يأتي من الهامش الجغرافي وهو مشروع الباحث والمخرج والممثل سامي الحصناوي الذي استطاع خلال الأعوام الماضية أن يقدم العديد من العروض المونودرامية التي فرضت حضورها في مسرح الهامش ، ومركزيتها في تجربة الحصناوي نفسه .

بدأ الحصناوي ممثلاً في التلفزيون للمدة من 1975 – 1981 بعد تخرجه في أكاديمية الفنون الجميلة عام 1976 بعد أن أخرج مسرحية ( فتى الغرب المدلل ) للكاتب الايرلندي جون ميلنجتون سنج أطروحة للتخرج في الأكاديمية ، حيث تنقل في أقسام التلفزيون بين الدرامي إلى الثقافي إلى الأطفال ، ثم إلتحق بالفرقة القومية للتمثيل عام 1984 ، وكانت بدايته في منتدى المسرح التابع للمؤسسة العامة للسينما والمسرح ، حيث مثل مسرحية ( المهندس و الإمبراطور ) للكاتب الاسباني ( أرابال ) ومن إخراج مقداد مسلم . وخلال مسيرته الفنية في هذه الفرقة مثل العديد من الأدوار في أكثر من عشرين عملاً مسرحياً أهمها ( حوته يامن حوته ) و( قنديل علاء ) و( نبوخذ نصر ) و( سيدة الأهوار ) و( دزدمونة ) و( نور والساحر ) و( العجوز المراهق ) و( حب على برج أيفل ) و( ملك زمانه ) و( تراتيل فوق المنبر ) و( حب وخبز وبصل ) و( الناي و القمر ) و( تسواهن ) . وقد زاوج الحصناوي بين التجربة العملية والبحث الأكاديمي عبر حصوله على شهادة الماجستير في الأكاديمية عام 1983 في اختصاص التمثيل لينتقل عام 1994 إلى جامعة بابل في قسم الفنون المسرحية ويعمل مدرساً مساعداً فيها ، وهناك بدأ مشروعه المونودرامي بحثاً أكاديمياً وتجربة عملية ، حيث قدم أطروحته في الدكتوراه عام 2009 في جامعة بابل عن فن أداء الممثل في المونودراما بعد أن قدَّم العديد من التجارب العملية المونودرامية على خشبة مسرح الكلية نفسها ، استهلها بمسرحية ( أغنية التم ) لأنطوان تشيخوف عام 1982 و 1994 و 2000 ، ثم ( الشهداء ينهضون من جديد ) للمؤلف رعد مطشر عام 2005 ، و( السجين 3742 ) للمؤلف غالب العميدي عام 2006 ، و( أيام ذاهبة ) للمؤلف رعد كريم عزيز عام 2008 ، و( إما .. أو ) للمؤلف عبد الكريم السوداني عام 2009 و 2010 ، و( إلى سامي في الغربة ) للمؤلف قاسم بياتلي عام 2011 ، و( المهرج ينظر في المرآة ) للمؤلف محمد الغزي عام 2011 ، و( حمل في مرايا الذئاب ) للمؤلف حسين السلطاني عام 2014 ، و( كانت الشمس سوداء ) للمؤلف رعد مطشر عن مسرحية ( نبوءة ) عام 2018 ، و( يوميات جندي ميت ) عن ( حمل في مرايا الذئاب ) للمؤلف حسين السلطاني عام 2019 . وفي جميع هذه المسرحيات المونودرامية كان الحصناوي مخرجاً وممثلاً ، ما يؤشر مركزية رؤيته في التعامل مع الشكل المونودرامي ، إذ يقوم الحصناوي في الغالب بتكييف النص المسرحي ( أو إعداده كما يحلو له أن يكتب دوماً في دليل العرض ) بما يتوافق مع رؤيته الإخراجية أولاً وأدائه التمثيلي ثانياً .

إن الممارسة المونودرامية في تكييف النص وإخراجه وتمثيله واختيار المكملات السينوغرافية الأخرى من قبله تمثل ( نزعة فردية ) لديه تتناسب مع التفكير الفردي في الممارسة المونودرامية حيث يصبح الحصناوي ( دراماتورج ) التجربة بأجمعها ، وهو أمر محفوف بالمخاطر الرؤيوية لأنه يشير إلى ( احتكار إبداعي ) يمكن توزيعه على عدد من الذوات الإبداعية التي يمكنها أن تُسهم في إثراء هذه التجربة / المشروع الذي يتفرَّد به الحصناوي عن العديد من المخرجين والممثلين الذين عملوا في حقل المونودراما بشكل متذبذب . ومن أجل الوقوف على طبيعة البناء الرؤيوي والأدائي لتجربة الحصناوي المونودرامية فإننا سنركز على أحد عروضه التي تمثل نموذجا لتصوراته العامة في هذا المضمار .

من مركزية الحكاية إلى مركزية الفضاء المسرحي .

يعتمد نص مسرحية ( إما .. أو ) للمؤلف عبد الكريم السوداني الذي قام بإخراجه وتمثيله سامي الحصناوي عام 2009 في أحد فضاءات كلية الفنون الجميلة في جامعة بابل ، على نسق من العلامات اللغوية التي تنتظم في سياق سردي يكشف عن بنية مونودرامية تؤسس لمشهدية تقوم على مستويين من مستويات السرد ، الأول هو ما يمكن أن نطلق عليه ( العلامة المركزية ) وهي الحكاية الكبرى التي تكشف لنا منذ المشهد الافتتاحي عن حال الشخصية وأزمتها النفسية حيث ترمي سيارة الخاطفين شاباً مخطوفاً ومعصوب العينين هو الشخصية المركزية في العرض ، ويطلب إليه الخاطفون العد من الواحد إلى العشرين ليقرر : إما مغادرة الوطن قسراً ، أو قتله ، وبين ألـ ( إما ) و ألـ ( أو ) يتحدد مصير الشخصية ، أما المستوى الثاني من مستويات السرد الذي يمكن أن نسميه ( العلامات الثانوية ) فتمثله الحكايات الثانوية التي يجري التذكير بها في نسق النص العام ( حكاية جبار الحسون الذي يُختطف ويعود للحارة بعد دفنه / حكاية أبو يعقوب المسيحي الذي يُختطف أبنه ويُقتل بعد دفع الفدية / حكاية الصديق سعيد الذي يقتل أخته المختطفة بعد علمه باغتصابها من قبل الخاطفين ) ، وعبر المجاورة السيميائية بين المستويين يجري البوح الذاتي للكشف عن الجرح العراقي الغائر في العمق ، حيث يصبح مصير الشخصيات معلقاً بين كلمتين هما من وجهة نظر عالمية مرموزان يدلان على ثنائية الموت والحياة ، فاختيار الشاب للـ ( إما ) يعني الحياة بعد مغادرة الوطن قسراً بكل مرارته وقسوته ، لكنه اختيار يمكن أن يهبه الحياة ، على الرغم من أنها ستكون حياة معجونة بالغربة والذل والهوان بعيداً عن الوطن ، أما اختياره للـ ( أو ) فيعني الموت عبر طلقة من مسدسات الخاطفين الذين يوزعون الموت مجاناً على الناس الأبرياء ، ووسط التردد في الاختيار واستفزازات الذاكرة تنتهي المهلة القصيرة التي منحها الخاطفون للشخصية المركزية ( العَد من الواحد إلى العشرين ) لينتهي الخيار تراجيدياً يُنهي حياة الشخصية بطلقة في الرأس فيتوقف البوح وينتهي كل شيء ، ومع أن العلامات اللغوية على مستوى الحوار تؤكد على أزمة فردية ، إلا أنها تنفتح للتعبير عن الأزمة الجمعية عبر الحكايات الثلاث الأخرى ، ما يدفع بالعلامات اللغوية الدالة على المكان والزمان إلى الانفتاح الدلالي والانتقال بالنص من سكونية العلامة إلى ديناميكيتها حيث تصبح ذاكرة الشخصية المركزية مصدراً سيميائياً لتحوّل العلامة وتعدديتها عبر فعل الاستذكار والبوح الذاتي ، ما يُمهد لفعل الإخراج في انتقاله من أيقونية العلامة المسرحية إلى رمزيتها ، لذلك نجد أن الرؤية الإخراجية تقوم بتصدير المكان عبر آلية ( التصدّر السيميائي ) الذي ينقل الحدث من مرموزاته اللغوية في النص الدالة على مساحة جغرافية محددة هي الشارع ، إلى مساحة جغرافية أخرى هي ( غرفة التبريد ) الواسعة في مبنى كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل ، حيث يصبح المكان علامة مركزية في العرض تبوح بكل شيء مُوارية في الوقت ذاته الشخصية المركزية في المُدوّنة الأدبية كمرتبة ثانية ، لذلك نجد أن العلامة المكانية تهيمن على مستوى السرد في العرض بدءًا من دخول المتفرجين الذي يأتي عبر ممرات ضيقة تفرضها معمارية غرفة التبريد الموحية بمكان مهجور يمكن أن يستخدمه الخاطفون لإخفاء ضحاياهم ، ومروراً بمقاعد المتفرجين المكوّنة من بقايا علب الصفيح المتروكة في هذا المكان الخرب ، وانتهاء بالعمل على توظيف معمارية المكان في تأسيس إنشائية الفعل المسرحي عبر خلق ( ميزانسينات ) تقوم على الإفادة من الأنابيب الضخمة التي تشغل الحيز المكاني ، حيث عمل المخرج على توسيع مساحة السرد المشهدي بإضافته لشخصيات ( الجرذان ) لتعميق المكان من الناحية الدلالية ، وتعزيز المستوى البصري في العرض عبر إسناد هذه الشخصيات لممثلين مساعدين عملت أجسادهم العارية على تحقيق التحول العلاماتي من السردي إلى المشهدي ، وبذلك أسهمت هذه العلامة الثانوية في تعزيز الشكل الجمالي للعرض والانتقال به من المكان التقليدي إلى المكان الحر الذي ينفتح دلالياً في التأويل ، فلم تكن ( الجرذان ) علامة دالة على الشكل الأيقوني للعلامة بل تعدى ذلك إلى المستوى الرمزي حيث تصبح الجرذان معادلاً موضوعياً لشخصيات الإرهابيين الذين يُمارسون أفعال الخطف والقتل وتدمير البلد ، وما عمّق هذا المنحى الرمزي في العرض التوظيف الجسدي لممثلي شخصيات الجرذان الذي شغل فضاء العرض العلوي عبر السير على الأنابيب ، وبذلك تجاوزت الرؤية الإخراجية حدود المكان النصّي المدون في النص الأدبي إلى إنشائية مكانية مبتكرة خلقت حالة من التواصل الحسي والذهني بين العرض والجمهور وأعطت له طابع ( الفرجة المسرحية ) القائمة على وجود حيز اللعب إلى جانب المتفرج المشارك في اللعبة عبر التعليقات المباشرة للمتفرجين ، وهذه العلاقة المباشرة مع الجمهور منحت العلامة المسرحية في العرض أيضاً قدرة تعيين الفضاء المسرحي وشكله راسمة في الوقت ذاته حدوده الواقعية والوهمية على حدٍّ سواء ، الأمر الذي انعكس على الطبيعة الأدائية للممثل ( سامي الحصناوي ) الذي تميز أداؤه بثلاثة مستويات ، الأول : هو الأداء التقمصي ( النفسي ) الذي أدّى به شخصية ( الشاب ) وهي الشخصية المركزية في العرض ، أما المستوى الثاني : فهو الأداء غير الاندماجي ( العارض ) الذي أدّى بواسطته الشخصيات الأخرى مثل : جبار الحسون وعدد من النساء والصديق سعيد وغيرها من الشخصيات التي أَثْرَت هذا المستوى من التمثيل وفعّلت مخيلة الممثل الحصناوي في استحداث علامات جديدة لهذه الشخصيات قوامها الشكل الخارجي ( الكاركتر ) و الطبيعة النفسية ، الأمر الذي شكّل زمن إيقاع العرض عبر التحول من شخصية إلى أخرى حيث أمسك الحصناوي بهذا الإيقاع عبر انتقالاته الدقيقة بين الشخصيات المختلفة في أبعادها النفسية والاجتماعية والبايلوجية ، لذلك نجد أنه استطاع أن يخلق ثنائية تتسم بالديناميكية بين الممثل الإنسان ( الذات ) و الشخصيات المُتخيلة ( الآخر ) عبر إنتاجها بطريقة تتوافق مع وجهة نظر الشخصية المركزية ، فالشخصيات المُستحدثة على خشبة المسرح ذات طبيعة وهمية لا وجود لها إلا في ذاكرة الشخصية المركزية ( الشاب ) ويتم استدعاؤها لضرورات فنية وجمالية في الوقت ذاته ، فهي من جهة تعمّق مسار الحدث الدرامي عندما تمنح الشخصية المركزية قدرة البوح ، ومن جهة أخرى فإنها تقوم بتقليل الضغط النفسي على أداء الممثل ، بمعنى انه لا يظل أسيراً لحالة شعورية واحدة تتنامى حتى تصل إلى هدفها النهائي ، بل ثمّة تقطّعات أو محطات استراحة توفرها طريقة أداء الشخصيات المُستدعاة من ذاكرة الشخصية المركزية ، في ذات الوقت الذي يتحول فيه زمن الحدث من مُحدداته الواقعية المرتبطة بالزمن الرياضي ، إلى مُحددات نفسية قائمة على جماليات الزمن الدرامي وما يخلقه من تحوّل دلالي في إيقاع الزمن الكلّي للعرض ، وهذه الانتقالات الزمانية إلى جانب الانتقالات المكانية تكسر قيود السرد التقليدية التي تقوم عليها بنية المسرحية المونودرامية لأنها في استدعائها لهذه الشخصيات إنما تخلق حواراً مباشراً بين الشخصية المركزية والشخصيات المُستدعاة ، عندها يتحول أداء الممثل الحصناوي من كونه أداءً فردانياً يُعبِّر عن أزمة شخصية واحدة إلى أداءٍ قائم على نهج نقدي للمجتمع قوامه الموازنة بين مساحة الحضور للشخصية المركزية ومساحات الحضور للشخصيات الأخرى ، وهذا التأسيس لعلاقات الحضور والغياب في العرض يتبعه التوظيف الدلالي لمفردات العرض ومكوناته السينوغرافية التي تتحول دلالياً مع طبيعة السرد المشهدي الذي يخلقه أداء الحصناوي في مستواه الثالث : وهو مستوى العلاقة المباشرة مع الجمهور عبر تقنية الارتجال التي اختلفت مستويات حضورها بين عرض وآخر ( عرضت المسرحية لأربعة أيام متتالية ) حيث اجتهد في تنويع العلاقة من الملامسة المباشرة مع الجمهور عبر الفعل والكلمة إلى خلق الموازنة بين العناصر السينوغرافية لإنتاج علامة مُتخيلة في ذهن الجمهور تبث دلالتها التي قد تتشابه عند عدد كبير من المتفرجين لكنها في ذات الوقت تمتلك خصوصية الإنتاج لدى كل متفرج على حده ، وإذا كانت آليات مثل : الحلم ، الهلوسة ، التخيل ، عناصر قابلة لاستدعاء أفعال الشخصيات الأخرى واستحضارها قسراً أمام الجمهور ، فان هذه الآليات لا يمكن لها أن تمنح العرض تأثيره في الجمهور ما لم تستَعنْ بوسائل أخرى مثل : الإضاءة والموسيقى واللون ، وهو ما بدا حضوره واضحا في عرض مسرحية ( إما .. أو ) على الرغم من فقر التقنيات المتوافرة في كلية الفنون الجميلة – بابل ، وهذه العناصر بدورها هي التي قدّمت لنا الشخصيات ليس بوصفها صوراً فوتوغرافية إنما بوصفها ( إشارات ) لتلك الشخصيات ، ما يعني أن أداء الحصناوي كان يعمل على استعادة علامات السلوك الإنساني في الشخصيات التي قام بأدائها في العرض وتقديمها على وفق رؤيته الذاتية بوصفه ممثلاً ، وهي رؤية امتزج فيها فعل الدراماتورج مُعداً للنص الأدبي ، والمخرج مُفسراً للمدونة الأدبية ، والممثل بوصفه مُعبّراً عن هذه الرؤى عبر تقنياته السمعية والبصرية ، لذلك وجدنا هذا التنوع الأدائي في العرض من أجل خلق التواصل والمتعة مع الجمهور .

نتائج :

تفرد المخرج والممثل سامي الحصناوي باتخاذه المونودراما مشروعاً فنياً وجمالياً وأدائياً عن جميع المخرجين والمثلين العراقيين الذين عملوا في الإنتاج المونودرامي .

انطلق مشروع الحصناوي من ( الهامش ) بوصفه فضاءاً جغرافياً وإبداعياً لإنتاجاته المونودرامية .

يمارس الحصناوي احتكارا إبداعياً عبر جمعه المستمر بين التمثيل والإخراج وتحديد العناصر السينوغرافية المكونة للعرض المونودرامي .

يفكر الحصناوي بطريقة دراماتورجية حينما يعمل على تكييف النصوص المسرحية التي يختارها وإعدادها بما يتماشى مع رؤيته الإبداعية للعرض المونودرامي .

يخرق الحصناوي في العديد من تجاربه المونودرامية قاعدة الممثل الواحد على الخشبة ليستعين ببعض الممثلين الذين يمثلون روابط مسرحية بين مشهد وآخر من أجل تعميق فعل الصورة في رؤيته الإخراجية عبر توظيفات الجسد البشري وقدرته التشكيلية .

يبحث الحصناوي في أغلب تجاربه عن فضاءات غير تقليدية عبر خروجه المستمر بأعماله إلى فضاءات بديلة للعلبة الايطالية التقليدية .

يهتم الحصناوي بالتنوع العلاماتي في عروضه سواء على مستوى الفضاء العام للعرض أو على مستوى العناصر السينوغرافية المُشكلة للمشهد المسرحي ، أو عبر التنوع العلاماتي في أداء الممثل .

يتكئ الحصناوي في معظم عروضه على قدرته الذاتية في التمثيل واستحضار تجربته المسرحية الطويلة التي تحوَل بها من المركز ( الفرقة القومية للتمثيل ) إلى الهامش في مدينة بابل عبر كليتها للفنون الجميلة .

يجمع الحصناوي في تجربته المونودرامية بين البحث النظري الأكاديمي وبين الفعل العملي والتطبيقي سعياً منه لتكامل مشروعه المونودرامي ، وبحثاً عن حالة من التفرد الإبداعي .

يسعى الحصناوي في بعض عروضه المونودرامية إلى إشراك الجمهور عبر العديد من الوسائل في مقدمتها جعله جزءاً من الحدث المعروض أمامه عبر ردم المسافات البونية بين العرض والجمهور ، فضلاً عن الاحتكاك المباشر معه عبر فعل الارتجال الأدائي وتحقيق مقاربة حميمية في الأداء معه .