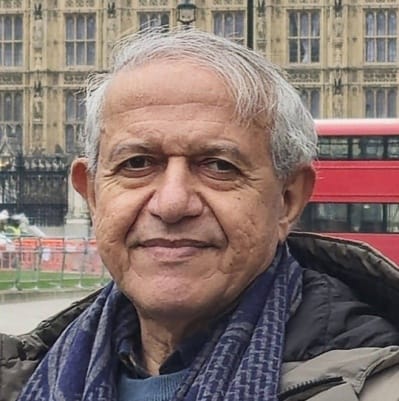

علي حسن الفواز

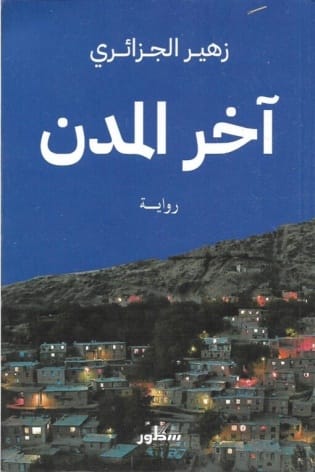

تضعنا رواية ” آخر المدن” للكاتب زهير الجزائري الصادرة عن دار سطور للنشر والتوزيع/ بغداد 2023 امام ثنائية المفارقة بين السرد والوثيقة، فبقدر ما تستدعي لعبة السرد والتخيل والاثارة والرغبة بتقويض التاريخ، فإن الوثيقة في سياق تمثيلها السردي، تعمد الى مجاورة الواقع وصيانته، وربما الى استحضار التاريخ ذاته، بوصفه مجموعة أحداث وحكايات وصراعات تعرّضت كثيرا الى “السرد المضاد” وربما الى خيانة التدوين.

لم يشأ الروائي وضع الوثيقة امام “المتخيل السردي، بل جعل من هذا المتخيّل مجسّه السردي للحفر في المخفي من الوثيقة، وهو ما جعل من حبكة الرواية تنمو في اطارٍ” سائلٍ” يتسع للتشابك ما بين ماهو سردي، وماهو وثائقي، فتمارس عناصر السرد خرقها للثابت، وللوجود، ولاصطناع رواة خارقين، متمردين، مفتونين بتحويل الشهادة/ التدوين الى رؤيا، وهو الضد مما حفظته الوثيقة في “لا وعيها” حول حادثة “باشتاشان” الدموية، بوصفها مرجعية وثائقية وإطارية للرواية، إذ تحولت الى “تاريخ” فاصل بين زمنين، استدعت لها كثيرا من أولئك الرواة، الذين عاشوا ذاكرتها وأزمتها ودمويتها، فحمّلوها اسقاطاتهم النفسية والايديولوجية، والرواية في هذا السياق لا تعدو أن تكون تمثيلا لما يرويه عنها اولئك الرواة، الذين تمردوا على اصل الحادثة، فحولوا الوثيقة الى “ظل” سحري للذوات المأزومة، مثلما حولوا الامكنة القاسية والموحشة الى دوستوبيات طاردة ومعادية، عاشوا معها سيرة هروبهم من ذاكرة الحادثة، وكأنهم كانوا يهربون من اوهامهم، إذ بدت فكرة الهروب نظيرة للبحث عن فكرة الخلاص، ونفيا لفكرة الموت، ومواجهة مفارقة مع الذات المهزومة والآخر/ السلطوي، والآخر/ الدوغمائي/ الايديولوجي.

ثنائية السرد والوثيقة تحولت الى لعبة استقطاب،ارادها الروائي أن تكون مجالا بؤريا، لوضع الفاعل السردي في سياق ضدي لكتابة شهادته الضدية، عبر تتبع رحلة “الأنصار” في الجبال الموحشة، وتدوين انكساراتهم وخيباتهم، حيث استثارة المسكوت عنه في هذه الرحلة الغرائبية، وفي تحويل هذا الصراع من طابعه السياسي/ الايديولوجي الى صراع نفسي، عاشت استلابه شخصيات كانت تثق بالحلم الايديولوجي اليوتوبيي، لكنها اصطدمت بالواقع المتوحش، فتكشف لنا عبر لعبة السرد وجود “دوستوبيا” تتمثله فكرة “موت المكان” كتورية لموت البطل الايديولوجي، وموت الحلم الثوري..

العنوان وعتبة الخرق.

العنوان الدال على النهاية/ آخر المدن، يوحي بنهاية ذلك الحلم، ونهاية السيرة/ الرحلة في “المكان الدوستوبي” وعبارة ” آخر” هي خرق سيميائي للمكان اليوتوبي، حيث يصنع السرد عبر واقعيته المتوحشة أمكنة سردية طارئة وطاردة، لا حدود لها، ولا أفق لها سوى ما يصلح لتمثيل تلك الواقعية، ولطبائع الشخصيات المُستَلبة فيها، ولتحميل”الوثيقة” بعدا ايحائيا يتعالق مع ما تعرّضت له”حركة الأنصار” من خيانة، ومن اخطاء ومن استلابات، جعلتها تعيش مراثي المكان الدوستوبي، بغرائبيته، وبانتهاكاته، وبغرائبية شخصياته التي تحولت وتشوهت، فبدا وجودها في “الجحيم الثلجي”،وكأنه نظير للوجود النفسي القهري لجحيم الذات، في هزيمتها وانكسارها، وفي سيرتها الفارقة.

دأب الجزائري في اغلب كتاباته على ممارسة هوايته “التسجيلية” مع الامكنة، عبر عين “كاميرا السرد” و” لغة الريبورتاج” فاصطنع عبرها مدونات ووثائق زاوجت بين الواقعية التسجيلية وسردية الصحافة، لكنه في رواية “آخر الأمكنة” بدا الاكثر انحيازا الى الروائي، حيث تحولت الوثيقة/ الحدث الى مُحفزٍ للسرد، ولكشف ما عاشته شخصيات الرواية في رحلتها الدامية، على مستوى فنطازية مواجهتها للطبيعة القاسية، أوعلى مستوى وقوفها امام محنة المجهول والعدو والرهاب الايدولوجي، فكانت الرواية مأخوذة بتوصيف مُركّب وغرائبي زاوج فيه الروائي بين رعب المكان الجحيمي، وبين أرخنة التحولات/ الهروبات النفسية والصراعات التي عاشتها شخصياتها في جبال كردستان الثلجية بعد حادثة “بشتشان” التي مثّلت انكسارا حقيقيا في تاريخ الحركة، وفي تحويل المكان اليوتوبي/ الثوري الى مكان دستوبي مسكون بجحيم الهروب والمطاردة والعزل والاحباط..

وبقدر ما كشفته سيميائية السرد من خرق في المكان “الثوري” من دلالات فاجعة، فإنها انفتحت على خروقات أخرى، مسّت “الذات الأنصارية” في اسئلتها الوجودية، وفي غربتها داخل المكان الغرائبي، وصولا الى ما افضت اليه من تداعيات- ايديولوجية وسياسية ونفسية- اسهمت في صناعة الخرق الأكبر وهو المنفى، الذي عُدّ خيارا للخلاص، مثلما عدّه البعض هزيمة وجودية للحركة ولحلمها الثوري، وذهابا الى “اللامكان” وربما كان هروبا من سرديات الذات القلقة الى الآخر، حيث لا لم يعد هذا الآخر “جحيما” كما قال سارتر، بل إن الجحيم ظلّ عالقا بالذات، ومسكونا بقلقها الوجودي، وهوسها بالبحث عن المكان التعويضي/ الاشباعي الذي يتضاد مع قسوة التاريخ/ الوثيقة.

“امكنة زهيرالجزائري يغلفها الضباب” هذا التوصيف للكاتب علاء المفرجي تعبير عن هوس الجزائري بالامكنة، إذ هي جزء من لعبته في اسفاره الصحفية، لكنه في رواية “آخر المدن” جعل من تلك الأمكنة خارج لعبته الصحفية، وداخل تخيلات الرهان السردي، ليدوّن من خلالها محنة واغتراب الانسان، الغاطس في ” جحيم الثلج”، فيكشف عن ملامحه الشاحبة والمُعذَبة، وعن موته العلني وجوديا وايديولوجيا، مثلما يكشف عن ملامح الطبيعة الناتئة،غير المؤنسنة، والتي فقدت أثرها لولا ما اطلقه عليها “الشاعر…” الذي التقطته فرق الحركة، فهو جندي هارب من أهوال المعارك العبثية الأخرى، ومن “خنادق مهدمة” ومن ذاكرة محشوة صور جثث في “سورة الماء واخرى معلقة على الاشجار او نائمة في حقول الخشخاش” ” فاسبغ بحضوره البوهيمي نوعا من الشغف الشعري، عبر هلاوسه، واحلامه، وعبر ما اصطنعته مخيلته التائهة من توصيفات ظلت عالقة بذاكرة الامكنة مثل “فم الذئب” و” جبل العاشق”

الزمن بوصفه مجالا سيميائيا

قد يكون الزمن “التاريخي” أكثر تعلّقا بحمولات ما تدوّنه الوثائق عنالحروب والاحداث الكبرى، وعن سيرة الإنسان الذي يكتب عن اسفاره ورحلاته، لكن حضور “الزمن النفسي” في الرواية جعلها أكثر اثارة، ليس لأنه يلعب على فكرة تقويض “الزمن التاريخي” أو سردنته، بل لأنه استغرق في الكشف عن رهاب الصراعات التي عاشتها شخصيات الروايةفي دواخلها، وفي المكان الدوستوبي، وعلى نحوٍ جعل من صاحب كتاب “ضباب الأمكنة” مشغولا بايهامات رصد تلك التحوّلات النفسية الصاخبة لشخصياته، عبر مراقبة انفعالاتها، وتمرداتها، فجعل الزمن النفسي اكثر تمثيلا للكشف عن تلك التحولات، وعن رصد تشوهات علاقتها بالمكان، وبما اعطى لـ”المكان الثلجي” بُعدا سيميائيا للعذاب الانساني، حيث استعارة مثيولوجيا العذاب في “الجحيم الدانتوي” كمعادل نفسي لمحنة شخصياته وهي تعيش “الاغتراب” القاسي بمفهومه الفلسفي والتطهيري، فلا تملك سوى التمرد، والرحيل الفاجع الى “آخر المدن” بوصفه اعترافا وتطهيرا وخلاصا..

تجاوز الروائي الجزائري وثائقية الزمن الكورنولوجي الخارجي وضعنا أمام زمنٍ داخلي يتحطم فيه الأنموذج النمطي، فجعل من زمن الهزيمة/ الحادثة هو الزمن اللاوعي الذي تتسرب من خلاله ايحاءات ما يخصّ مصائر شخصياته وتحولاتها، فاصطنع لها مقاربات سردية يتمثل فيها النفسي بوصفه تعبيرا عن القلق والخوف والعجز، مثلما يتبدى فيها الاغتراب بوصفه طردا من “الحلم” وكشفا فاجعا عن الهزيمة الذاتوية” إذ تشظى وجودها بين رعب الامكنة القاتلة التي لجأت اليها تلك الشخصيات، وبين رعب الانكسارات النفسية الفاجعة التيأخذت تتضخم، بهلاوسها وكوابيسها وهاجسها المأخوذة بمطاردة البرد والسلطة ورقابة ” البختيار”.

الشخصيات والتمثل البوليفوني

قد يبدو الروائي العليم حاضرا وفاعلا في الرواية من خلال ضمير المتكلم الجمعي” نحن” لكن مفارقة هذه الوظيفة- احيانا- تُعطي لبعض الشخصيات الأخرى حضورا تؤدي من خلاله وظائف تمثيل خطابها الوجودي في سياق الاحداث، بوصفها ناقلة لها، أو للتعبير عبر “ضمير الغائب هو” عن المخفي، وهذا ما أسهم في تعزيز مستويات البناء السردي في الرواية، على حساب التدوين الوثائقي، فجعل من لعبة السرد مربوطة بشبكة علائق ذات طاقة تمثيلية، تدخل فيها اللعبة البوليفونية بوصفها واسطة تجمع بين فواعل وبين سردية “السيرذاتي” وتدوينها للشهادة/ الوثيقة، وهو ما القى بظلاله على اشتراطات لعبة السرد، فجعل من فضاء الحكي مرهونا بتخليق سردي تمارس فيه عين الكاميرا وظيفة راصدة، مثلما جعل من عين السارد تمارس وظيفة الاستغراق في اليومي والتفصيلي، فجعل من شخصيات مثل” هشام، جوتيار، رؤوف، سمية، د. عشتار، د. مالك، رائد الخائن، الشاعر، بهاء الايديولوجي، هشام المسؤول العسكري، البختيار وغيرهم” عناصر او وحدات رمزية في السياق الروائي، تمنح الرواية تكاملا يقوم على ثنائية ارخنة الحدث في بشتشان، وأثر المضمر في تقويض الحلم، وبين فاعلية السرد وماتنطوي عليه من اليات تستجيب الى ضرورات وستراتيجيات بناء الرواية، على مستوى تغذية خطوط السرد بالحركة، أو على مستوى تقديم شخصيات تتبادل وظائفها بقسوة، فتعيش صراعاتها، وتقاطعاتها، دون وجود مركزية لوظيفة “البطل” إذ تبدو البطولة الغامضة قرينة ببطولة “الانسان” الذي يُقتل، أو الذي يعيش محنة المكان والهزيمة والاحباط، وهذا ما جعل الشخصية الروائية أكثر تمثيلا لسايكولوجيا الرعب في “المكان الثلجي” بوصفه معادلا لسايكولوجيا الرعب الذي يعيشه الانسان في مواجهة العدو، ومواجهة الدوغما الايديولوجية، حيث ” تسقط المدن الفاضلة” ص217، وحيث ” يبدو التاريخ امامنا مثل كيان يتحلل حتى يوشك على فناء حقيقي” ص16

الهروب ونبوءة البختيار..

“سيموت هؤلاء قبل نهاية الرحلة” ص7 هذا الاستهلال هو ما أخبر به البختيار “القادة الشيوخ” وكأنه يرسم تلك الرحلة أفقها، عبر المعرفة بالطبيعة المتوحشة، وربما عبر حدوسه لمحنة الانسان الذي سيواجه اخطارها، إذ تتحول الطبيعة الى عدو آخر، يمارس سطوته في استثارة اعداء “داخليين” يتوزعون بين الخيانة والخذلان واليأس والعجز والخوف، فضلا عن العدو الخارجي الذي يفرض سيطرته على الجغرافيا.

ما بين لعبة الاعداء المتعددة تأخذ لعبة السرد تواليات جعلها الروائي تنمو في ايقاع بطيء، وكأنه ايقاع الانسان في محنته، وفي غربته عن المكان والحب والجسد، وهذا ما اسبغ على لغة الرواية واقعية قاسية، جعلتها بلا حميمية، وغير مؤنسنة، حيث تعيش الشخصيات رهابها وقلقها، وحيث يصطخب وجودها باصوات تكشف عن ازمتها الداخلية، لكن دون تحديد هوية لسانية لها، فالامكنة “كردية” واغلب الانصار من المهاجرين اليها، فلم نجد لهذه المفارقة اللسانية أثرا واضحا في الرواية..

الشخصيات التي رحلت من “حافة الأرض الحرام” بدت وكأنها تستسلم الى قدر لها، يستق مع نبوءة “البختيار” حيث تتحول تلك الرحلة الى مايشبه “السيرة الهلالية” في المخيال الشعبي، بحثا عن وجود ما، عن مدنٍ تمنحهم احساسا بالخلاص من عقدة ال” البشتشان” لكن هذه الرحلة تحولت الى مسار للرعب، والى مايشبه “الوثيقة السردية” التي تسنفر قوة التخيّل، كاشفة عن دوستوبيا المكان، وعن ازمات الشخصيات، وعن ما تعرضت له من فقد، ومن جروح “نرجسية” و” ايديولوجية” جعلتها تنزع الى التمرد” لقد امتلكوا حق التصرف كاملا حين اختاروا الذهاب بدونه” ص217 حيث تركوا قائدهم الايديولوجي وهم مسكونون بهوس البحث عن آخر المدن..