هناك فئة من الناس تخصَّصت في علم الانحراف بثقافة المجتمع من داخله – عمدًا أو جهلاً – وتُلبس هذا الانحراف ثوبًا جذَّابًا خدَّاعًا حبيبًا إلى قلوب الناس، وهو “الشعبية”، فدعوا إلى “الفنون الشعبية” و”الآداب الشعبية”، أو ما يسمونه “الفولكلور” – على حدِّ تعبير الدكتور “محمد محمد حسين” – ويمكن إيـجاز منظور الدكتور “محمد محمد حسين” في هذه القضية على النحو التالي:

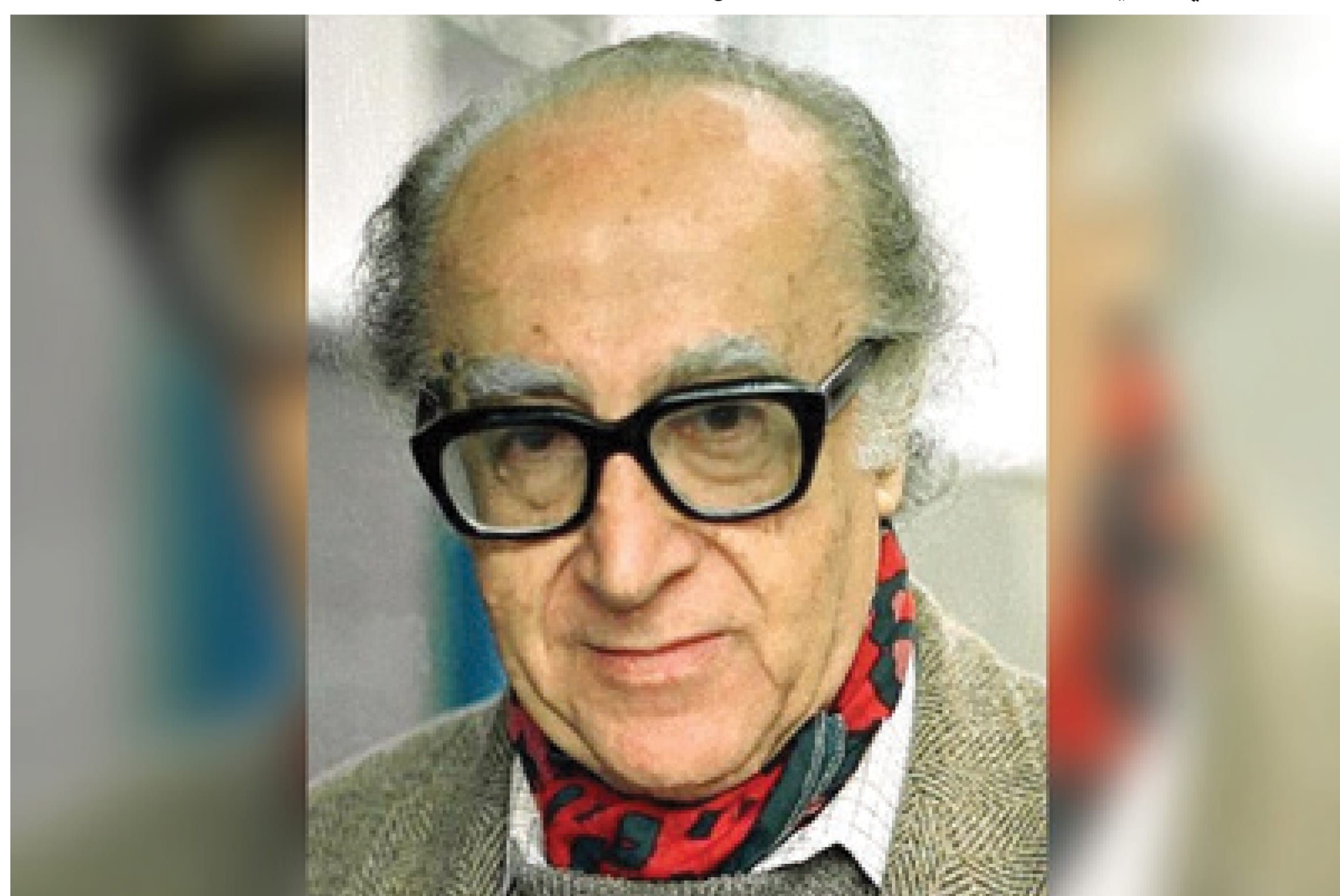

د.احمد ابراهيم خضر

1 – في تعريف الفولكلور:

وضع الدكتور “محمد محمد حسين” تعريفًا جاء فيه: “الفولكلور Folklore اصطلاح ظهر في أوربا للمرة الأولى في منتصف القرن الميلادي الماضي؛ ليدل على الدراسات التي تتَّصل بعادات الشعوب وتقاليدهم وطقوسهم وأساطيرهم، ومعتقداتهم وفنونهم، وما يجرى على ألسنتهم من أغانٍ وأمثال، أو شتائم وأهازيج، يدرس ذلك كله دراسة تاريخية من خلال الآثار والعادات، وتستقصي مظاهره الباقية في الجماعات البشرية المعاصرة.

وقد انصرفت هذه الدراسة في أكثر الأحيان – ولا سيما في نشأتها الأولى – إلى المجتمعات المتخلفة وإلى المستعمرات؛ بقصد التعمُّق في تحليل نفوس أصحابها، وإدراك دوافعها ونوازعها، وفهم ما ينزع عواطفها وتفكيرها من منطق؛ بغية الوصول إلى أمثل الطرق وأحذق الخُطَط؛ للتمكُّن منهم واستغلالهم واستدامة عبوديتهم، وقد استُغِلَّت بعد ذلك في تدعيم بعض المذاهب والاتجاهات، ولقيت عناية خاصَّة في ظل الشيوعية”؛ (محمد محمد حسين، “الإسلام والحضارة الغربية” 270- 283).

ويدخل تحت مصطلح الفولكلور – بغضِّ النظر عن فذلكات الباحثين في تحديد ارتباطه بعلوم الأنثروبولوجيا والإثنولوجيا، وبغضِّ النظر كذلك عن تمييزهم لمصطلحات أخرى مرتبطة بعلم الفولكلور؛ مثل: التراث الشعبي، والتراث الشفاهي، والفنون الشعبية – يدخل تحته العديدُ من العناصر التي أدخلها أبرز الغربيين في هذا المجال مثل “جوناس باليز” و”مامي هورمون” و”أرميني فوجلين” و”ماك ليش” و”سميث تومسون” وغيرهم.

وهذه العناصر هي:

الشعر الشعبي والنثر، والحكايات والألغاز والنوادر، والنِّكات والوصفات، والتعاويذ والطقوس السحرية، والأمثال والأغاني، والملاحم والترانيم والرقصات، وحكايات الجانِّ، وشعائر الاحتفالات، والفنون والحِرَف وطرق الكلام الشعبية، واللهجات والأقوال السائدة بين الناس، والطب الشعبي، والتشبيهات الشعبية والصيغ الساخرة والتلاعب بالألفاظ، والكتابات التي تُكْتَب على شواهد القبور، والإيماءات، والرموز والدعابة، وطقوس أعياد الميلاد وحفلات الزواج والختان، ومراسم الوفاة… إلخ؛ (أحمد مرسى، “المأثورات الشعبية الفولكلور”).

2 – الفولكلور عدوى انتقلت إلينا من الغرب:

يرى الدكتور “محمد محمد حسين” أن الفلكلور هو عدوى انتقلت إلى بلادنا بفعل حب التقليد للأجنبي، ويقول في ذلك: “ولما استولى علينا حب التقليد الأعمى للأجنبي في الخير والشر، كان ما ابتُلِينا به أننا أصبحنا لا نُعجب بأثرٍ من آثارنا أو عادة من عاداتنا حتى نسمع تقريظ الأجنبي لها فنُقرظها تبعًا له، أو نرى اهتمامه بها وعنايته بدراستها فندرسها اقتداء به، وكان الفولكلور من بين ما انتقلت إلينا عدواه”.

3 – الناس يجهلون الأهداف الحقيقية للفولكلور:

يرى الدكتور “محمد محمد حسين” أن أهداف الغرب من تأسيس علم الآثار وتشجيع الفولكلور في بلادنا الإسلامية هي: تدعيم سياسة التجزئة التي نفذوها حينما قطعوا أوصال هذه البلاد؛ وذلك: “بتلوين الحياة المحلية في كل بلد من البلاد الإسلامية بلون خاصٍّ يستند إلى أصوله الجاهلية الأولى، وبذلك تعود الحياة الاجتماعية التي وَحَّد الإسلام مظاهرها إلى الفرقة والانشعاب، برجوعها إلى أصولها القديمة السابقة على الإسلام، فيستريح المُسْتَغِلُّون من احتمال تكتُّل المُسْتَعْبَدين، ثم تكون هذه المدنيات الحديثة أكثر قبولاً لأصول المدنية الغربية، ويكون كلُّ شعب من هذه الشعوب أطوع لما يراد حمله عليه وزجُّه فيه من الصداقات ومناطق النفوذ، بعد أن تتفكك عُرَى الأُخُوَّة العربية والإسلامية” (انظر: مقالتنا: “علم الآثار ودعوة المسلمين إلى حياة ما قبل الإسلام”).

ويؤكد “مصطفى عاشور” ما ذهب إليه الدكتور “محمد محمد حسين” فيقول: “سعى الفرنسيون إلى عَزْل بعض المناطق بالجزائر، والحيلولة دون اتِّصالها أو تفاعُلها مع باقي المناطق الأخرى، وكان تركيزهم على منطقة القبائل، ورَعَوْا نزعاتها الإقليمية التي تتنافى مع وحدة الشعب الجزائري، وذلك بالاهتمام بالأعراف والتقاليد واللهجات والفولكلور على حساب الثقافة العربية الإسلامية، وصدرت تعليمات واضحة لموظفي الإدارة الاستعمارية الجزائرية تتلخَّص في ضرورة حماية القبائل وتفضيلهم في كل الظروف على العرب” (مصطفى عاشور، الجزائر: تضحيات ومجازر، إسلام أون لاين).