حسين الهنداوي

منذ اكثر من اربعة عقود وسعدي الحديثي يغني الفرات كله كما لم يغنيه أحد من قبل. ومن يغني الفرات يغني العراق بداهة: كلاهما رديف الخليقة والخير والحيرة الابدية، وكلاهما يكون هائما وجميلا ومبدعا او لا يكون.

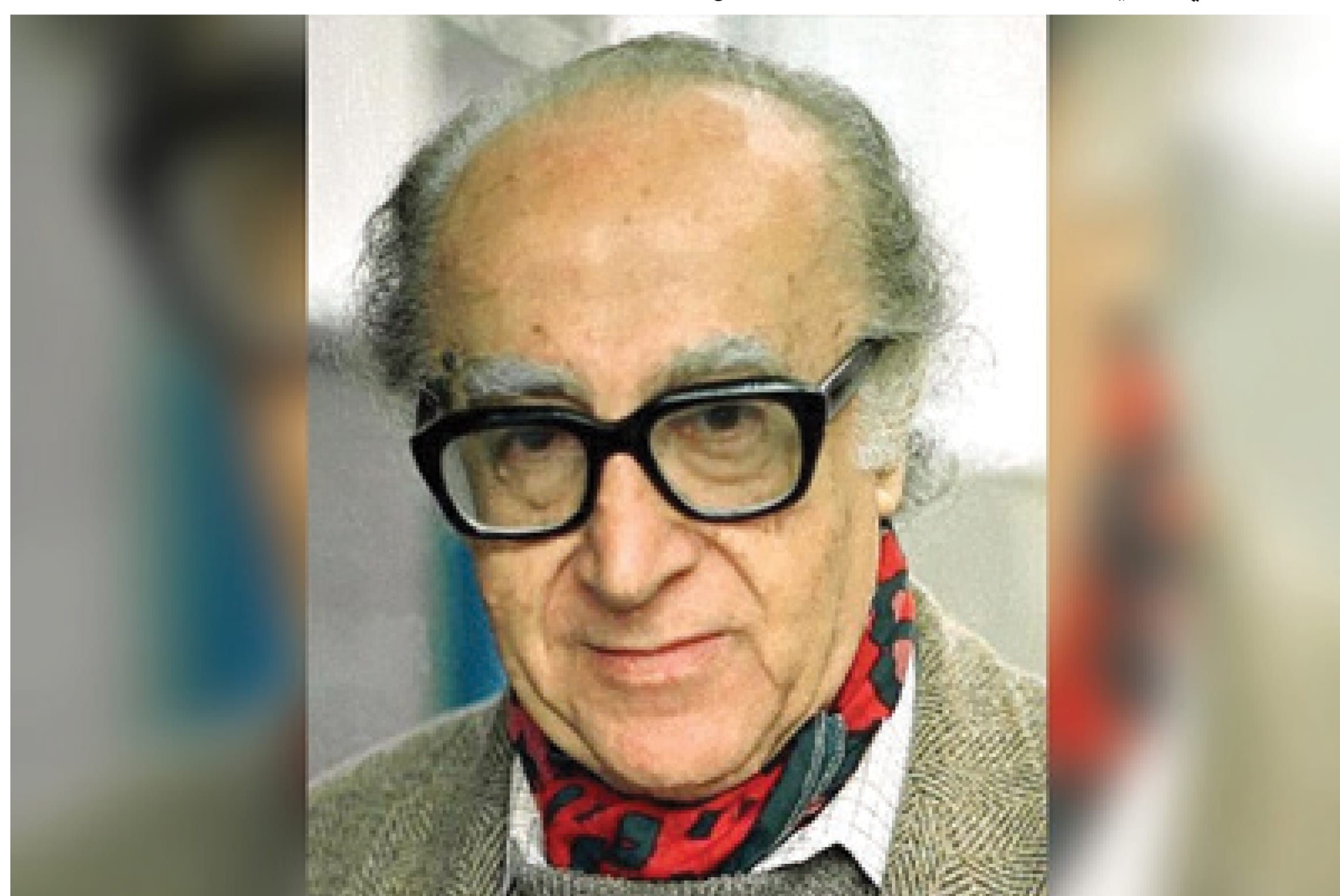

لكن الفرات العالي والمتيم والعذب هو ما يمور به وجدان هذا الفنان والشاعر الذي سعى الى تحويل غناء البادية الى فنّ بذاته من مجرد أعراف، بالغا مكانة متميزة بين رموز الابداع وتحديث الابداع الغنائي الرافديني والعربي المعاصر، وشاقا طريقه بنفسه الى كل العالم، وغالبا في ظروف عسيرة للغاية وحصارات لا تحصى ولا تنتهي رافضا الاحتراف والاتجار بالفن في الوقت ذاته. الفنان سعدي الحديثي في صورة خاصة ولأن الفرات أكثر الانهار انتماء الى الصحراء اذ تحضنه ويعانقها معظم الطريق من منابعه حتى المصب، ناشرا فيها الغلال والالوان والرؤى، لا يكاد فن سعدي الحديثي، المولود على ضفاف الفرات والصحراء معا، ان ينضب او يبخل بشيء مستلهما ثراء قصصهما الاولى واغانيهما العريقة، ومستظلا بعز كل تلك الروح السارحة عن سبق اصرار في السمو والحنين والعتاب، تلك الروح القلقة كما لو الى الابد، البدوية الصدق والشجون غالبا، والمتهيأة للترحال القسري بين حين وآخر لا سيما نحو دواخلها الحميمة وبغداد قطعة من هذه الدواخل دائما، بل القطعة الاغلى.

هذه الانطباعات والاحاسيس هي لدي حصيلة تأمل ذكريات تناثرت لحظاتها على امتداد ما يقارب اربعة عقود من الزمن هي الاخرى، اذ تعود الى نهاية الستينات الماضية وفيها من الصور والالوان والوشائج كمّا كبيرا يجعلها متابعة واقعية وعن كثب و ورومانسية القصد اصلا. ففي ثانوية الشعب في الكاظمية، في نهاية 1963، سمعت اولى الكلمات عن فن سعدي الحديثي انما كمدرس يحبه تلاميذه الى درجة التباهي، حيث كان زميلي في مقاعد الثانوية صديقي الشاعر د. حميد الخاقاني قد انهى دراسته المتوسطة في “مدرسة الفجر للبنين” في ضاحية محلة النواب بالكاظمية، فنال، كما يعتقد، حظ ان يكون بين معلميه فيها مظفر النواب وسعدي الحديثي معا “وتلك نعمة!” كما قال في مداخلة في برلين مؤخرا. بيد ان لقائي الاول مع سعدي الحديثي كان في كلية الآداب بجامعة بغداد التي دخلتها في عام 1966. فقد جمعتنا فيها حتى 1970 بعض اسعد سنوات حياة اكاديمية في كل تاريخ العراق الحديث ربما. كان سعدي الطالب في قسم اللغة الانكليزية اكبر منا عمرا ببضع سنوات. واثرى تجربة بكل شيء تقريبا، وهو ما سنعرفه شيئا فشيئا ببطء عفوي فرضه تواضع جم وصمت لافت عن الحديث عن النفس صار من المواقف المشهور بها بيننا. سفرة طلاب جامعة بغداد الى سدة الهندية في نهاية 1967 غدت تحديا سياسيا لامعا صار يتسارق مجده لاحقا كثيرون، الا انها كانت فرصة جميلة فعلاً في تعرفنا على الموهبة الفنية الفذة لسعدي الحديثي ذلك الطالب العائد الى الدراسة الجامعية من جديد اثر قرار لحكومة عبد الرحمن عارف بإعادة السجناء السياسيين الى كلياتهم ووظائفهم شرط التزامهم القطعي بتعهد مكتوب بالابتعاد عن اي نشاط سياسي مهما كان والا الفصل من الدراسة.

ويتذكر الاديب المترجم ملهم النقيب عن تلك السفرة ما يلي:

“كنت جالسا الى جانب سعدي الحديثي طوال الطريق وكان الآخرون يغنون وانا اغني معهم. ويبدو ان غنائي قد استفزه لقبحه فأخذ يدندن مع نفسه وهو ما ابهرني على الفور. فقد كانت تلك المرة الاولى التي اسمعني فيها صوته الذي لم يكن احد في الكلية قد سمعه قبلي مطلقا. وعند نزولنا من الحافلات بدأت اشيع الخبر وهو يعترض الى ان اضطر في نهاية الامر الى النزول عند الحاحنا وصعد ليغني بصوت لا زالت رخامته تحيا الى اليوم في اذني:

يا ساعَه يا يُوم گِلّي يا شُهرْ يا سَنَه

إنْظَلْ برِجاكُم يو لا يِنگِطِعْ ياسَنا

إسْأَلْ طِبيبِ الّذي بحالِ الوِلَم ياسنا

ما خَبّركْ بصْواب گلبي؟ شْگال؟

صندوگ گلبي إمتلى مِنِّ الهموم أَشْكال

لا يَا لّئيم اللي ما تبالي بِالزِّمان إشگال

گلي الفرَج.. يا ساعَه يا يُوم گلّي يا شهر يا سنه..

لكن متعة هذا الاكتشاف لن تتوقف بعدئذ. وكالمحظوظين برحمة غير متوقعة رحنا، نحن زملاؤه الاقرب في الكلية، نتلذذ باستراق التسمع بين فرصة واخرى الى عَتابة عابرة او سْويحْلي او گِصيدْ او نايل او ريلْ وحمدْ تفلت كقطعة روح من بين اعماق حنجرة نافرة ومضغوطة اصلا، سرعان ما تترك مكانها لشرح جذل عن معنى كلمة او اخرى لم نفهمها في البدء تماما. ثم كجرح شجي تسامى الصوت من جديد:

“هَذوله إحنَه سَرَجْنا الدمْ عَلَه صْهيلْ الشِگرْ يـَسْعودْ

خَلّينَه زِهرْ لِنْجومْ مِن جَدْحْ الحِوافرْ سودْ

تِجّادحْ عْيونْ الخيلْ وِعْيونْ الزِلِمْ بارودْ

وياخذْنا الرسَنْ للشَمِسْ مِن زودْ الفرحْ وِنْزودْ

يَسْعودْ إحنَه عيبْ إنهابْ، يا بيرغْ الشرجيَّة

خَلّه الدمْ يِجي طوفانْ، كِلنَه إنخوضْ عِبرية..”

فهذه، كانت التصديحة الاروع والاحلى التي حركت اشجان كلية الآداب تلك اليسارية والارستقراطية العطر في ذات الوقت، لنكتشف عبرها مذهولين روعة هذا الصوت القادم من اعالي الفرات مثقلا بالصدق والتحدي كما بالمحبة لكل جنوب، ونابضا بالعراق الابهى والاسمى في كل زاوية من قلبه تماما كما تحملها روح كلمات قصائد مظفر النواب اعلاه والعشرات غيرها التي منحها صوت سعدي الحديثي بعدا خلابا ومتساميا اضافيا.

وتدريجيا رحنا نكتشف ان طالب اللغة الانجليزية هذا يمتلك ايضا خزينا معرفيا لامعا جعله محيطا بأعذب شعر واغاني البدو مع نظرات جديدة وعميقة ومبتكرة عنه. لكننا اكتشفنا علاوة على كل ذلك مواهبه الادبية الاخرى التي لم تكن ترجمته لنصوص حول “الادب السوفييتي” نشرتها مكتبة بغداد في كتاب بهذا العنوان في 1968، الا جانبا واحدا منها.

كما سنعرف ان هذا الشاب المنحدر من عائلة بيت قرقاش المشهورة بتكيتها في مدينة حديثة، لم يكن يساريا وحسب، وهو امر مدهش وحده آنئذ من أبناء بلدة تقليدية الصيت متبعثنة المزاج بشكل ميئوس منه، بل كان سجين ضمير أممي أمضى عدة سنوات قاسية في المعتقلات دون جرم على الاطلاق، وبتهمة تهديد أمن الدولة، لمجرد رفضه شتم رموز سياسية وطنية أمام الجلاد.

في تلك السنوات بدا سعدي نجما سلفا. بل النجم بين فناني تلك الكلية التي كانت تمور بالابداع والخلق الجمالي والفني من كل نوع ولون اصيل ويكفي ان نذكر من تلك الاصالة الصافية فيلسوفا موهوبا كمدني صالح ومفكرا كمحمد مبارك المثقف اليساري العائد ايضا الى الكلية بعد سنوات في السجن، وشاعرا مجددا كعبد الرحمن طهمازي بين آخرين كان مجرد حضورهم يضفي بهجة زاهية على كلية الآداب تلك بين نظيراتها في العراق والعالم العربي. وثمة اسباب عديدة وقفت وراء ذلك الصعود والتميز. فهذا فنان رفيع المهنية والذوق الغنائي والجمال الصوتي المتعالي وتلقائي التواضع والشفافية في آن، فنان لا يغني ابدا نزولا عند رغبة احد وانما فقط حين كان يحس الحاجة الداخلية عنده – او عندنا احيانا- للغناء. وفوق كل ذلك كان الاول الذي علمنا يوما، نحن الفراتيون الاقحاح القادمون من قلب ارض الفرات، ان هذا النهر هو هو في كل مكان: منبع للحياة والبراءة والجمال والكبرياء والذاكرة. النهر الذي كان يسقي الجنة وبعد ان انتهى الله من جميع اعمال الخلق حوّل مجراه ليسقي الارض ولم يكن قد نبت بعد في الارض شجر بري ولا عنب بري وأسماه فراتا (كما جاء في سفر التكوين من العهد القديم).